Wer waren die Schwabenkinder

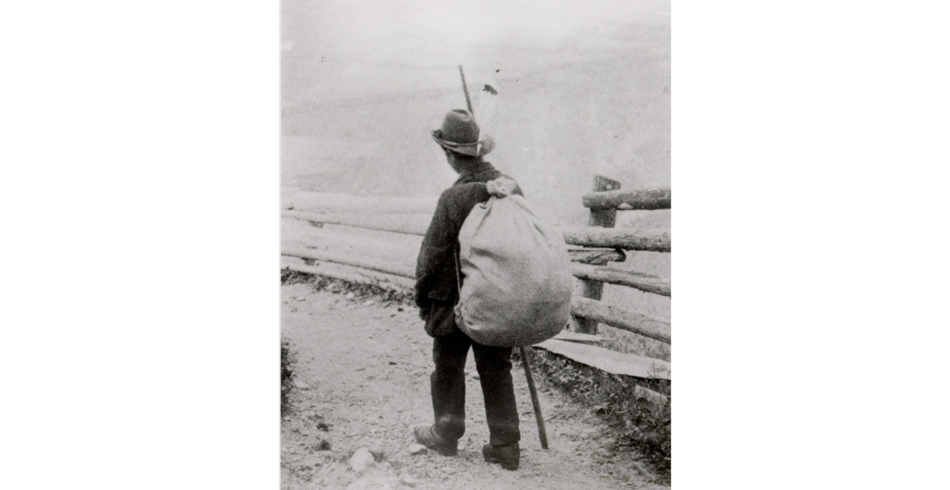

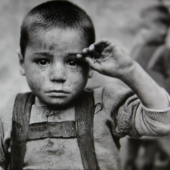

Wahrhaftig ein wehmuterregender Anblick: diese Leute, und darunter meistens Kinder von 10 bis 16 Jahren, von wenigen Erwachsenen begleitet, jedes mit seinem Bündelchen auf dem Rücken, mit dem letzten, und zwar als Reisegeld kaum ausreichenden Sparpfennig ihrer Eltern, viele nicht einmal mit derjenigen Kleidung, die eine nur etwas rauhe Witterung erheischt, versehen, der älterlichen Heimat den Rücken kehrend, über die vaterländischen Gränzen in die Fremde, einer so prekären entgegen ziehen zu sehen! Diese armen Kinder, frisch und gesund wie die Luft, die sie seither einathmeten, froh und heiter wie der Himmel ihre jungen Tage begrüsste, wandern schaarenweise von den Hochgebirgen Rhätiens nach den Ebenen von Schwaben, um nur das Letzte und Äusserste ihrer Subsistenz – ihr bisschen Brod zu suchen und zu verdienen.

Quelle: „Bündner Zeitung“ vom 19. Februar 1837

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts wurden Kinder und Jugendliche aus Tirol, Südtirol, Vorarlberg und der Schweiz ins „Oberschwabenland“ geschickt (Oberschwaben liegt im Südosten Baden-Württembergs und im südwestlichen Bayern, Wikipedia ). Dort arbeiteten die Kinder meist auf einem Bauernhof einen Sommer lang als Knechte oder Mägde. Diese Kinder wurden umgangssprachlich als „Schwabenkinder“ bezeichnet.

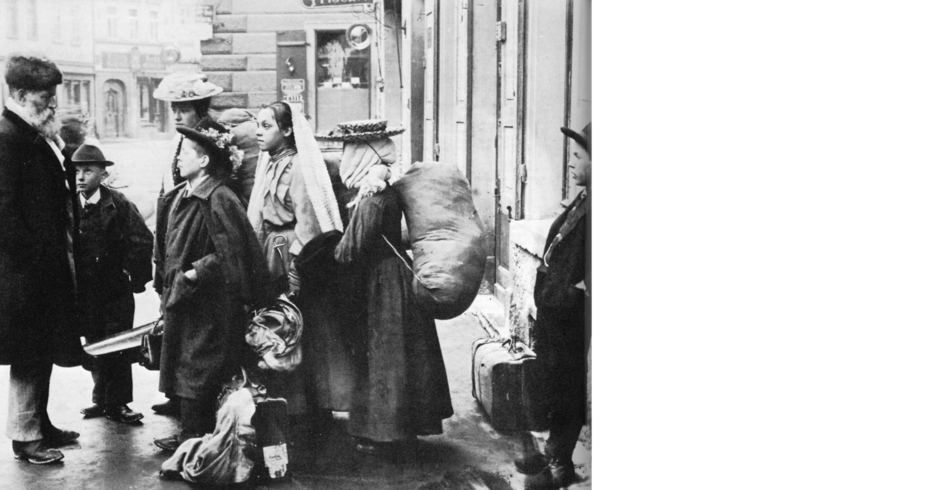

Jährlich sammelten sich im Frühjahr in den Dörfern Kinder im Alter von ca. 6 bis 14 Jahren und wanderten zu Fuß los über die Alpen hinweg in die Bodenseeregion sowie Richtung Ravensburg. Die Wege waren lang und beschwerlich. Für einen Teil der Kinder führte er über Bergpässe wie den Arlberg, die im März noch von Schnee bedeckt waren und die sie mit schlechtem Schuhwerk und dürftigster Kleidung zu überwinden hatten.

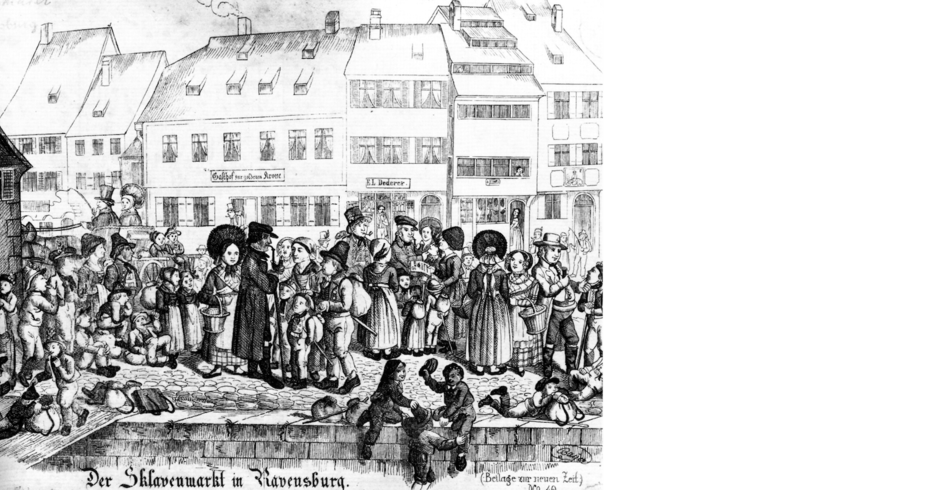

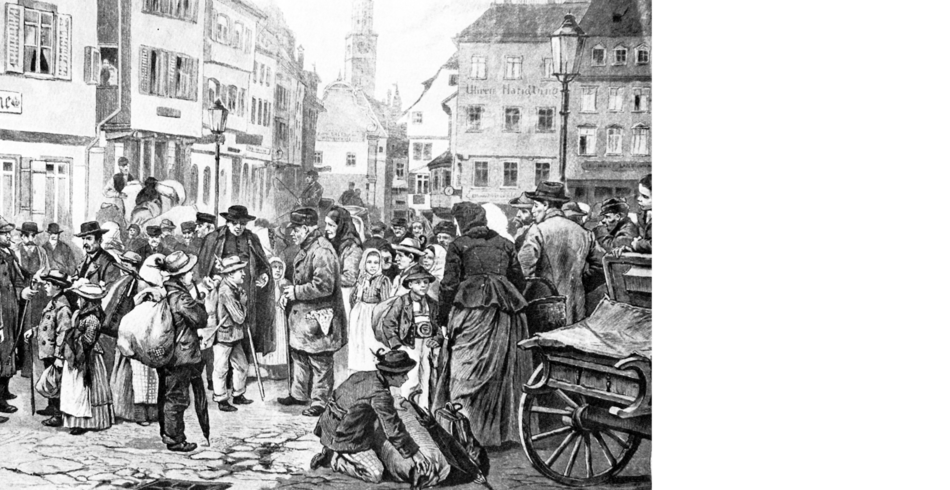

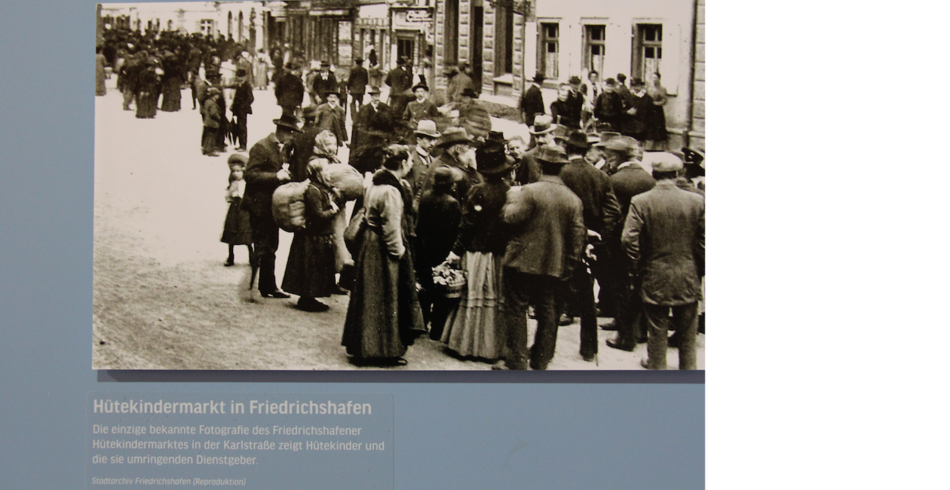

Kindersklavenmärkte

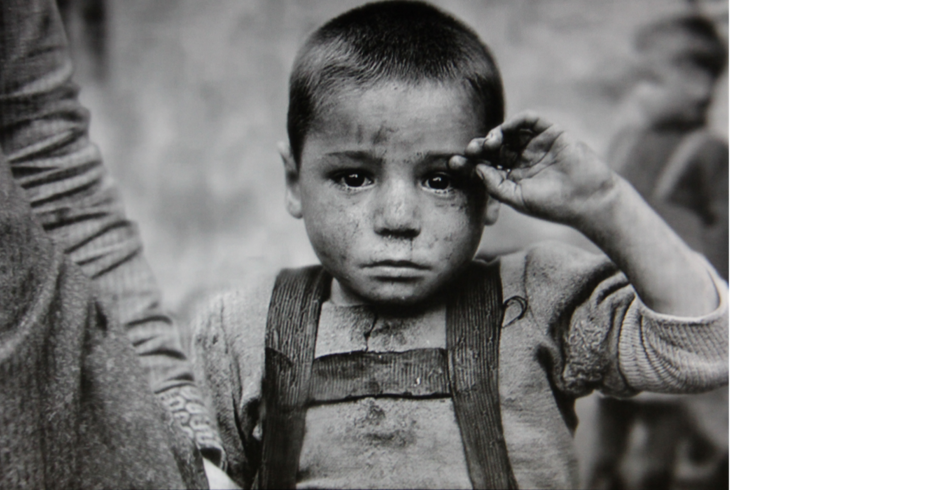

Auf regelrechten Kindersklavenmärkte wie jenen in Ravensburg oder Kempten, wurden die Kinder dann an Bauern verkauft. Diese Kindermärkte fanden meist um Josephi (19. März) statt. Die meist reichen Bauern suchten sich einen Buben oder ein Mädchen aus, nahmen sie mit und setzten sie auf ihrem Hof etwa als Hütekind ein. Zumeist mussten sie aber auch bei schweren Arbeiten in der Landwirtschaft mithelfen. Manche Kinder hatten Glück mit dem Bauern, andere aber gerieten auch Schindern in die Hände. Sie mussten arbeiten wie die Erwachsenen, sich oft schinden und rackern von früh bis spät.

Der Lohn war gering, oft brachten die Kinder nicht viel mehr als das „Doppeltes Häs“ (zwei Garnituren neuer Oberkleider und ein Paar Schuhe) sowie ein paar Gulden mit, wenn sie im Herbst - an Martini (11. November) - wieder Heim kamen. Doch für deren verarmte Familien in den Oberinntaler Seitentälern, dem Außerfern und in Vorarlberg war das wichtigste, dass ein Esser weniger am Tisch war.

Es wird geschätzt, dass damals jährlich fünf- bis sechstausend Kinder auf Höfen in der Fremde als Hütejungen, Mägde oder als Knechte arbeiteten. Die Schwabenkinder zogen noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu hunderten ins Allgäu und nach Oberschwaben.

Ursprünge

Der Ursprung der „Schwabengängerei“ wird im 16. Jahrhundert vermutet, der erste Bericht über Kinderzüge aus Vorarlberg nach Ravensburg stammt aus dem Jahr 1625. Im 18. Jahrhundert entstanden durch neue Landaufteilungen und erbrechtliche Vorschriften große Landwirtschaftsbetriebe in Oberschwaben, die Bedarf an Arbeitskräften hatten. Die Kinder aus Tirol, Vorarlberg und Graubünden wurden vor allem von den katholischen Gutsbesitzern den evangelischen Saisonarbeitern und Kindern aus dem schwäbischen Unterland vorgezogen.

Im 19. Jahrhundert kam durch die Einführung der Schulpflicht ein weiterer Grund hinzu, ausländische Kinder für einfache Arbeiten anzustellen, da die eigenen Kinder nicht mehr zur Verfügung standen. Dies führte zu einem gewaltigen Ansteigen der saisonalen Wanderbewegungen aus den österreichischen und schweizer Alpentälern. Bei den Kindermärkten in Ravensburg oder Kempten wurden zum Höhepunkt der Schwabengängerei bis zu 4.000 Kinder verkauft.

Kritik verhallte

Diese „Kindersklavenmärkte“ wurden wiederholt als unmoralisch angeprangert. Dabei stand aber im allgemeinen außer Zweifel, dass von dieser Praxis alle Beteiligten profitierten: Die Eltern der Schwabenkinder hatten ein und oft sogar mehrere hungrige Mäuler weniger zu versorgen, die Gemeinden und der Staat waren froh, dass sie ihnen nicht zur Last fallen konnten, die Bauern in Oberschwaben erhielten billige Arbeitskräfte und viele der Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben genug zu essen.

Geistliche helfen den Kindern

In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts etablierte sich, unterstützt von vielen Geistlichen, ein „Verein zum Wohle der auswandernden Schwabenkinder“. Dieser organisierte die beschwerlichen Wanderungen über die Alpenpässe, sofern möglich auch Fahrten mit Eisenbahn und Pferdewagen. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Kinder gut behandelt wurden und den vereinbarten Lohn erhielten.

Kinderarbeit wird verboten – mit Ausnahmen

1903 wurde im Deutschen Reichstag ein Gesetzesentwurf zum Verbot von Kinderarbeit vorgelegt und in der damit einhergehenden Debatte wurde einer breiten Öffentlichkeit die Existenz der Kindermärkte bewusst. Vom Kinderschutzgesetz, das später in Kraft trat, waren aber ausdrücklich die Kinder ausgenommen, die in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wurden.

Langsames Ende einer Tradition

1908 wurde den Kindermärkten in Oberschwaben durch amerikanische Zeitungsberichte und deren mediales Echo in Deutschland kurze Zeit große Aufmerksamkeit in der öffentlichen Diskussion zuteil. Einen starken Rückgang der Schwabengängerei erreichte aber erst ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Land Württemberg: 1921 wurde die allgemeine Schulpflicht auch für ausländische Kinder eingeführt. Damit fiel der wirtschaftliche Anreiz für die Bauern in Schwaben weg und die Kinderströme, die über Jahrhunderte hinweg Tradition hatten, versiegten praktisch von einem Jahr auf das andere. Einzelne Kinder verdingten sich allerdings noch bis in die Mitte der 50er Jahre bei reichen Bauern in Schwaben und im Allgäu.