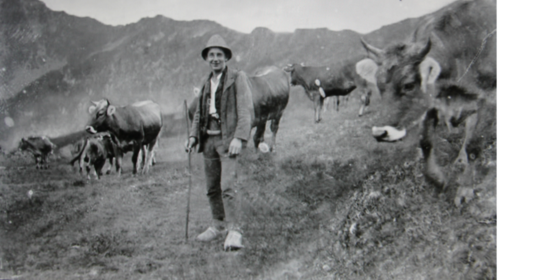

Das traurige Schauspiel dauerte den ganzen Tag. Über 300 Kinder versammelten sich in der Morgenkühle auf dem Marktplatz. Keines der Mädchen und Jungen in zerschlissenen Kleidern ist älter als 14 Jahre. Am Vormittag trafen die Bauern aus der Umgebung ein. Sie suchten Arbeitskräfte für Saat und Ernte. Mit derbem Griff befühlten die Landwirte dürre Kinderarme, begutachteten magere Waden. Lauthals tauschten sie sich über die Eignung der Kinderarbeiter aus und feilschten um deren Preis.

Wer diese Szene spontan nach Afrika verlegt, liegt falsch. Der Marktplatz, auf dem minderjährige Wanderarbeiter ihre Arbeitskraft verkauften, gehört zur Stadt Friedrichshafen am Bodensee/ Deutschland. In manchen Jahren kamen mehrere tausend sogenannte Schwabenkinder aus Tirol, Südtirol, Vorarlberg und der Schweiz nach Süddeutschland, um sich von März bis Oktober in der Landwirtschaft zu verdingen.

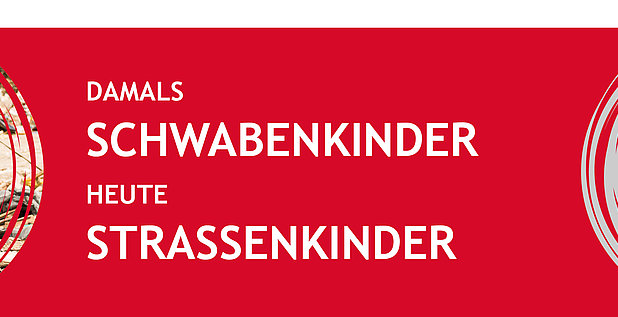

Die gute Nachricht lautet: Das alles ist über 100 Jahre her. Den Friedrichshafener Schwabenkindern begegnen wir heute nur noch in Geschichtsbüchern.

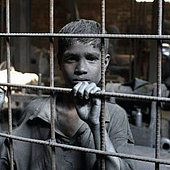

Die schlechte Nachricht: Kinder mit vergleichbaren Schicksalen gibt es immer noch. Weltweit müssen rund 138 Millionen Minderjährige arbeiten. Etwa 40 Prozent aller weltweit arbeitenden Mädchen und Buben zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten unter Bedingungen, die nicht nur ihre Rechte verletzen, sondern ihre Gesundheit, Sicherheit und ihre Entwicklung gefährden. Die Zahlen beruhen auf aktuellen Schätzungen der International Labour Organization (ILO, Stand 2025). Der weit überwiegende Teil dieser Kinder und Jugendlichen lebt allerdings nicht in Europa, sondern in Ländern des Globalen Südens, auf dem asiatischen, afrikanischen oder lateinamerikanischen Kontinent.

„Auch heute zwingt Armut viele Eltern dazu ihre Kinder wegzuschicken“, sieht Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer die Parallelen zwischen historischen und heutigen Kinderschicksalen. Zwar längst nicht mehr in Europa, aber eben in vielen Ländern des Globalen Südens: „Wenn man so will, dann sind nun die Schwabenkinder von damals die Straßenkinder von heute.“

So wie Jahrhunderte zuvor in Europa sind auch heute viele junge Menschen gezwungen, schon in sehr frühen Jahren arbeiten zu gehen, um das oftmals mehr als karge Familieneinkommen aufzubessern. Wie einst die Schwabenkinder, arbeitet ein großer Teil im Bereich der Landwirtschaft, gefolgt vom Dienstleistungsbereich sowie Industrie und Gewerbe.

Gegen ausbeuterische Kinderarbeit

„Nicht jede Kinderarbeit ist schädlich, wir kämpfen gegen ausbeuterische Kinderarbeit“, erklärt Heiserer. Am Bauernhof der Familie mithelfen, nach der Schule auf Geschwisterkinder aufpassen oder ähnliches ist noch nicht schädlich. Heiserer: „Aber Kinder, die in Minen rackern, 100 Stunden in der Woche als billige Haushaltshilfen oder in Kakaoplantagen und Ziegelfabriken schuften - das ist ausbeuterisch.“

Jugend Eine Welt unterstützt deshalb gemeinsam mit seinen Projektpartnerinnen und -partnern in vielen Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen den Besuch einer Schule oder einer Ausbildungs(werk)stätte ermöglichen. Denn eine qualitätsvolle Ausbildung ist ein wesentlicher Grundstein dafür, der Armut zu entkommen - diese ist wie einst bei den Schwabenkindern auch heute eine der Hauptursachen für Kinderarbeit.

BEISPIEL KINDERARBEIT HEUTE

Als er acht Jahre alt war, wurde der indische Bub Rangayya von seinen Eltern weggegeben – an einen Mann der ein gut gehendes Gemüsegeschäft betrieb. Seither war Rangayya gezwungen zu arbeiten. Morgens um 4:00 Uhr begann er seinen Tag. Er erledigte Arbeiten im Haus, bevor er in das Gemüsegeschäft ging. Dort sortierte er das verfaulte Gemüse aus, richtete das schöne Gemüse für den Verkauf her oder verpackte es für den Transport. Nach einem anstrengenden und langen Arbeitstag kam er gegen halb zehn Uhr abends ins Haus zurück, wo er noch das Geschirr der Familie vom Abendessen abwaschen oder die Wäsche waschen und aufhängen musste. Dann durfte er sich endlich schlafen legen. Damit nach einer kurzen Nacht die Quälerei von neuem beginnen konnte. Die 600 Rupien, etwa 9 Euro, die Rangayya im Monat verdiente, bekamen seine Eltern. Doch nicht genug, dass der Bub schwere Arbeit verrichten musste. Sein „Besitzer“ und dessen Frau schlugen ihn. Beim nichtigsten Fehler bekam er mit einem Stock Schläge auf die Fingerknöchel oder den Rücken. Irgendwann konnte Rangayya die Qualen nicht mehr ertragen. Er beschloss wegzulaufen. Am Bahnhof von Bangalore fanden ihn schließlich Mitarbeiter der Salesianer Don Boscos, die in der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Karnataka ein Schutzzentrum für Straßenkinder, arbeitende Kinder etc. betreiben. Rangayya lebte sich gut im Don Bosco Zentrum ein und konnte endlich auch eine Schule besuchen. Sein ehemaliger „Besitzer“ wurde wegen Verletzung der Kinderrechte angezeigt.

Es gibt zu viele Kinder wie Rangayya, denen ihre Rechte vorenthalten werden. Kinder, die unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen, Kinder, die zur Arbeit oder Prostitution gezwungen werden, Kinder, die keine Chance auf Bildung bekommen. Jugend Eine Welt setzt sich für diese Kinder ein. Kinderarbeit führt immer zu neuer Kinderarbeit. Wer nie ausgebildet wurde, setzt die eigenen Kinder auch nicht auf die Schulbank. Der Ausweg heißt „Bildung“.